Deutsch-Sowjetische Freundschaft – Erinnerungen und Begegnungen

Abschrift und Bilder des Vortrags von Monika Strauß aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus, gehalten am 21. Mai 2025 im Rahmen der DKP-Kreisorganisation Taunus-Wiesbaden.

Inhalt:

Deutsch-Sowjetische-Freundschaft im Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck

Epilog: Die Flamme der Freundschaft

Prolog: “Hitler kaputt!”

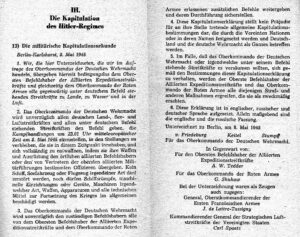

Die bedingungslose Kapitulation des Hitlerregimes erfolgte am 8. Mai 1945. In der militärischen Kapitulationsurkunde heißt es:

„Wir, die hier unterzeichneten, die wir im Auftrag des Oberkommandos der Deutschen Wehrmacht handeln, übergeben hier bedingungslos dem obersten Befehlshaber der Alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem Oberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig unter deutschen Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft.“

Es heißt weiter in der Kapitulationsurkunde: „Der Befehl wird unverzüglich allen deutschen Streitkräften gegeben, um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Kampfhandlungen einzustellen.“ Zum Zeitpunkt der Einstellung der Kampfhandlungen hatte weiter im Osten des Kontinents und in den asiatischen Teilen der Sowjetunion bereits der nächste Tag begonnen; der 9. Mai ist daher in den post-sowjetischen Ländern der Feiertag des Sieges über den Hitlerfaschismus, der День Победы (“Den Pobedy”).

Das Potsdamer Abkommen und viele andere Vereinbarungen und Verträge der Antihitlerkoalition sind beredtes Zeugnis für den Kampf gegen den deutschen Militarismus und Nazismus und seine Ausrottung.

Erinnerungskultur heute

Wie wurden wir in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2025 in den letzten Wochen und Monaten medial auf diesen historischen Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus vorbereitet, wie wurde darauf hingeleitet? Die Rolle der Sowjetunion bei der Befreiung vom Hitlerfaschismus wird drastisch geschmälert; die Zerstörungen ganzer Landstriche der SU, Belorusslands verbrannte Erde, 27 Millionen Tote, ein ruiniertes Land hat die faschistische Wehrmacht hinterlassen. Keine Erwähnung. Demut und nochmals Demut wäre angebracht, aber die Russophobie wird intensiviert. Geschichtsklitterung treibt Blüten, die Auslöschung der historischen Rolle der Sowjetunion und deren heutiger Nachfolgestaaten, allen voran Russlands, schreitet weiter voran.

An den Würdigungen der Befreiung des KZ Ausschwitz durch die rote Armee durften russische Vertreter nicht teilnehmen: Es hieß: Der damalige Befreier ist heute Aggressor. Als letzte Amtshandlung erließ die scheidende Außenministerin noch eine Handreichung, die die Teilnahme russischer Diplomaten an den Jubiläen des Sieges über den Hitlerfaschismus, wie der Schlacht auf den Seelower Höhen oder der Begegnung von Rotarmisten und US-Soldaten auf der Torgauer Brücke, untersagt.

In seiner Rede vor dem Bundestag am 8. Mai 2025 nahm sich Bundespräsident Steinmeier die Zeit, um der Sowjetunion vorzuwerfen, im Osten Deutschlands den Weg für eine „neue Diktatur“ bereitet zu haben. Dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung war, sei heute „Kern unserer gesamtdeutschen Identität“, versicherte er dennoch weiter. Für diese Befreiung dankte er: „Amerikanern, Briten und Franzosen“. Man wisse auch, welchen „Beitrag“ die Rote Armee geleistet habe.

Zeitzeugen

Warum haben die Menschen in Ostdeutschland aber augenscheinlich eine andere Sicht auf den 80. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus? Warum anerkennen sie die Rolle der Sowjetunion, warum haben sie ein anderes Verhältnis zur eigenen Geschichte? Und warum scheint eine andere Beziehung auch heute zu Russland zu bestehen?

Die Zeitzeugen Prof. Dr. Harry Meißner (*1926 +2015) und Dr. Walter Strauß (*1935 +2020) sollen hier zu Wort kommen mit ihren Eindrücken und Erinnerungen, wie sie 1945 erlebten. Zudem gibt die Geschichte der Verbundenheit der Menschen der Bergbau- und Hüttenstädte des Mansfelder Landes und Kriwoj Rog und geben Symbole wie die Fahne von Kriwoj Rog und das Lenindenkmal von Eisleben Einblicke in die starken Bindungen zwischen Menschen – über halbe Kontinente hinweg, über Generationen und durch Verfolgung und Leid.

„Gitler kaput, dawai!“

Der 18-jährige Harry Meißner erlebte 1945 in den letzten Apriltagen als Soldat in Nähe des Waldfriedhofs Halbe, südlich von Berlin, jene letzte Kesselschlacht, in der 40.000 Menschen (Soldaten und Zivilisten, darunter viele Zwangsarbeiter) ums Leben kamen. Auf dem Feuerbachsymposium 2004 in Nürnberg nahm er zu Beginn seines Vortrags „Feuerbach und die Welt von heute“ Bezug auf seine Erlebnisse damals: „Ich war dabei, habe das erlebt und überlebt; nur ein paar Schritte von diesen Waldfriedhof Halbe entfernt. Viele riefen neben mir ‚Lieber Gott hilf uns…‘, und der liebe Gott hat nicht geholfen. Dieses Sterben und der Tod von so vieler menschlicher Kreatur sowie die eigene Todesangst haben mein weiteres Leben auf ganz besondere Weise geprägt.“

In persönlichen Gesprächen beschrieb er weitere Details: „Als ich aus meinem Erdloch kroch, stand ein Rotarmist vor mir und rief: ‚Gitler kaput, dawei!‘ Soll heißen: ‚Hitler ist kaputt, los geht‘s!‘ Doch es ging nicht nach Hause, nach tagelanger Bahnfahrt kamen wir weit im Osten an. Später erfuhr ich, es war Charkow in der ukrainischen sowjetischen Republik. Die Straßen der Stadt waren gesäumt von schweigenden Menschen, alten Frauen und Männern, jungen Frauen mit kleinen Kindern. Wir hatten unendliche Angst, dass uns die Menschen erschlagen. Die Rotarmisten beschützten uns, die Kriegsgefangenen. Alte Frauen bekreuzigten sich oder spuckten vor uns aus. Fast fünf Jahre lang war ich in der Gefangenschaft, harte Arbeit in einem Chemiebetrieb, wenig Freizeit, aber mit kultureller Betätigung, deutschsprachige Bücher konnte ich lesen und sogar Theater spielen, so fand ich Zugang zur Sowjetunion.‘

Harry Meißner setzte sich nach seiner späten Rückkehr in den Staat, der dann schon nicht mehr die Sowjetische Besatzungszone war, sondern als DDR neu gegründet worden war, für die Deutsch-Sowjetische-Freundschaft ein, studierte, war später Parteisekretär, Dozent und Professor an der Technischen Universität (TU) Dresden. Sein Betätigungsfeld war besonders die Geschichte der UdSSR.

Chaos und Schokolade

Walter Strauß war zur Befreiung 1945 neuneinhalb Jahre alt und lebte mit seiner Familie in Calbe an der Saale, am Rand der Magdeburger Börde. In seinen autobiografischen Aufzeichnungen erinnert er sich: „Am 13. April 1945, nach tagelangen Fliegeralarmen und Schüssen aus Richtung Magdeburg, war plötzlich Ruhe. Wehrmachtsangehörige und Volkssturmleute hatten das Weite gesucht. Die mehrfach abgerissenen weißen Bettlaken wurden wieder gehisst. Zuerst kamen die Amerikaner zu Fuß, mit riesengroßem Panzerschutz und Präsenz. Wir Kinder standen angstvoll und neugierig hinter Hausecken. Die Soldaten warfen uns Schokolade und Kaugummis zu und lachten, als wir uns um die Süßigkeiten balgten.

An diesem Tag und danach herrschte Chaos, es wurde im Heeresversorgungslager und in den Offizierswohnungen geplündert. Es gab keine Verwaltung mehr und die Amerikaner hatten anderes zu tun, als Plünderungen oder aufkommende Brände zu unterbinden. Chaos und Anarchie nahmen kein Ende, in die kleine Stadt Calbe strömten Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten. Es hielten sich ehemalige KZ-Häftlinge aus einem Nebenlager des KZ Buchenwald auf. Die Zwangsarbeiter waren nun frei. Neue Gemengelagen entstanden. Ein sowjetischer Zwangsarbeiter wurde, obwohl schon befreit, in der Zwangsarbeiterbaracke von Deutschen ermordet. Da sich die anderen bedroht fühlten, bat Mischka, ein sowjetischer Zwangsarbeiter, der meinem Vater zugeteilt worden war, sie auf dem Heuboden zu verstecken. Mein Vater, leitender Angestellter einer Gärtnerei mit Konservenherstellung und daher als kriegswichtig nicht zur Wehrmacht eingezogen, hatte jahrelang die ihm unterstellten Zwangsarbeiter menschlich behandelt und stimmte zu. Obwohl er sich damit selbst in Gefahr begab.

Die Amerikaner zogen Ende Juni 1945 wieder ab. [Anmerkung: Die Grenzen der Besatzungszonen wurden bekanntlich neu bestimmt.] Dann kamen die Rotarmisten in ihren grünen Panjewagen mit kleinen struppigen Pferden. Sie hatten keine Panzer, keine Schokolade und keine Kaugummis, sie hatten nur ein Lächeln. Wir Kinder standen wieder angstvoll hinter den Hausecken. Doch die Neugier siegte, da uns die Pferde interessierten – nun mal Landkinder.

Die sowjetische Stadtkommandantur fing gemeinsam mit liberalen Calbenser Bürgern an, Ruhe und Ordnung herzustellen.“ Später erhielt die Familie Strauß vom Stadtkommandanten der Roten Armee ein ausgemustertes Pferd als Dank. Und von der späteren Bodenreform als landarme Bauern Land. Walter Strauß senior wurde der erste LPG-Vorsitzende in Calbe. Walter Strauß junior nahm eine landwirtschaftliche Lehre auf, studierte Agrarwissenschaft, promovierte, war viele Jahre Direktor eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Verbundenheit zur Sowjetunion begleitete ihn lebenslang.

Deutsch-Sowjetische-Freundschaft im Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck

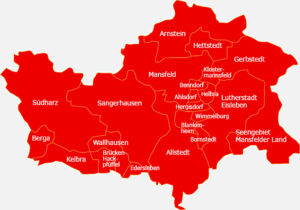

Das Mansfelder Land ist eine alte Kulturlandschaft und liegt zwischen dem Südharz und dem Kyffhäusergebirge, nahe dem Industriegebiet Halle-Leipzig. Es war Bestandteil des bedeutendsten industriellen Ballungszentrums der DDR. Vor allem der Kupferschieferbergbau und die Verhüttung des Kupfers und der Spurenmetalle, wie Silber, Blei, Selen, Zinn, auch (wenig) Gold, hatten daran Anteil. Die Betriebe gehörten zum Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck mit Sitz in Lutherstadt Eisleben.

Das Mansfelder Land mit seiner jahrhundertelangen Prägung durch den Erzbergbau ist reich an revolutionären Traditionen. Bergleute sind ein selbstbewusstes Völkchen, das sich immer seiner Bedeutung für die Reichen und Mächtigen bewusst war, denn ohne die Erze, die sie mühevoll und unter großen Gefahren der Erde entreißen, gäbe es keine Industrie, gäbe es kein Militär usw. Bereits 1525 beteiligten sich Bergknappen an den Aufständen der Bauern im Deutschen Bauerkrieg.

Die Freundschaft der deutschen Kommunisten, Berg- und Hüttenarbeiter und Angestellten des Mansfeld Kombinates Wilhelm Pieck und des Mansfelder Landes zur Sowjetunion und ihren Völkern hat eine lange Tradition, die 100 Jahre, weit vor das Bestehen des Kombinats zurückreicht.

Die Fahne von Kriwoj Rog

Die Geschichte der Fahne nahm ihren Anfang in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Besonders in den Jahren 1925 bis 1930 kämpften die Berg- und Hüttenarbeiter des Mansfelder Landes um ihre elementarsten Lebensrechte. In diesen Klassenkämpfen entwickelten sich starke Betriebszellen der KPD. Es ging ihnen um die Erfahrungen der Kommunisten der damals noch jungen Sowjetunion. So gelangte der erste Brief der Mansfelder Kommunisten im Jahre 1927 durch Vermittlung des Zentralkomitees der KPdSU an die Parteiorganisation der Schachtanlage mit dem Namen „Dserzinski“ in Кривой Рог / Kriwoj Rog. Dem folgte ein reger Briefwechsel zwischen den Mansfelder Kommunisten und den Kommunisten des Parteibüros der Dserzinsker Schächte. Die Dserzinsker fassten den Beschluss, den Mansfeldern eine rote Fahne als Symbol des gemeinsamen Kampfes, als Zeichen der Freundschaft und des proletarischen Internationalismus zu schenken.

Aus dem Begleitschreiben:

Als Zeichen der Freundschaft und Solidarität schicken wir Euch eine Fahne, die Euch von den Mitgliedern der Partei und den Arbeitern unserer Schächte geschenkt wird. Möge dieses bescheidene Geschenk Euch ein Symbol in Eurem Kampf sein, ein Symbol dafür, daß wir immer mit Euch sind.

Die feierliche Übergabe wurde vorbereitet, ein Termin um einen Gedenktag an Lenin, Liebknecht oder Luxemburg sollte gewählt werden. Aufrufe dazu gingen in die Betriebe und Wohngemeinschaften. Die Gerbstedter Nachrichten veröffentlichten am 19. April 1929 eine Mitteilung, in der es u.a. heißt:

Eine russische Fahne den Mansfelder Arbeitern! Fahnenübergabe am 20./21. April 1929 in Gerbstedt. Mansfelder Arbeiter, Frauen und Jugendliche heraus zur Massenkundgebung. Für die Sowjetunion!

Diese Fahne von Kriwoj Rog, ein Geschenk aus der Zeit vor der Machtergreifung der deutschen Faschisten von Bergleuten aus dem Donbass an die Bergleute des „Viztumschachtes“ in Gerbstedt (später der Otto-Brosowski-Schacht) und ihnen als Symbol der Arbeiterbewegung und ihrer Verbundenheit mit der fernen Sowjetunion lieb und teuer, wurde während der Zeit des deutschen Faschismus versteckt und so gerettet. Minna und Otto Brosowski beugten sich nicht den Repressalien der Faschisten, sie gaben das Versteck der Fahne nicht preis. Nach Ottos Inhaftierung hütete Minna allein das Versteck. Otto starb 1949 nach langer Haft in Zuchthäusern und KZ. Minna Brosowski wurde vielfach mit hohen Auszeichnungen der DDR und UdSSR für ihre Standhaftigkeit geehrt. Sie starb am 15. Februar 1965 im Alter von 87 Jahren.

Diesen Traditionen in ihrer freundschaftlichen Vertiefung folgend, organisierten wir Jugendliche des Mansfeld Kombinates u.a. 1976 ein „Kleines Festival der Freundschaft“ mit Komsomolzen aus dem Donbass. Ich begleitete den Komsomolsekretär und zwei seiner Freunde auf einer Fahrt durch den Bezirk Halle.

1964 wurde die Fahne im Museum für deutsche Geschichte im Zeughaus in Berlin, Hauptstadt der DDR ausgestellt. Nach dessen Unterstellung im Jahr 1990 unter das Deutsche Historische Museum wurde die Fahne im Magazin des Museums gelagert. 2007 wurde die restaurierte Fahne das letzte Mal in einer Sonderausstellung präsentiert, seitdem fristet sie ihr Schicksal, den Augen der Besucherinnen und Besucher entzogen, im Magazin.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Eisleben, Lenin

Das Eislebener Lenindenkmal

Ein Denkmal Lenins war von der faschistischen Wehrmacht aus der Sowjetunion geraubt worden und sollte auf der „Krughütte“, der damaligen Mansfeld AG, eingeschmolzen werden. Deutsche Antifaschisten und sowjetische Zwangsarbeiter versteckten unter Einsatz ihres Lebens dieses Denkmal. 1945, nach der Befreiung vom Faschismus, wurde dieses Lenindenkmal in Eisleben aufgestellt.

Am Lenindenkmal fanden Begegnungen mit internationalen Gästen statt, so mit der Chilenin Gladys Marin und dem Fliegerkosmonauten Alexej Leonow, der als erster Mensch den Weltraum außerhalb seiner Flugkapsel betreten hatte. Am 15. Mai 1975 trafen sich am Lenindenkmal in Eisleben Jugendliche der UdSSR und DDR zu einer Manifestation der Freundschaft. Wir begrüßten den 1. Sekretär des Zentralkomitees des Leninschen Komsomol, Jewgeni Tjashelnikow, und den 1. Sekretär des FDJ-Zentralrates, Egon Krenz.

1990 wurde das Lenindenkmal demontiert und ebenfalls in das Deutsche Historische Museum Berlin verbracht, wo es, anders als die Fahne von Kriwoj Rog, Teil der Dauerausstellung ist.

Epilog: Die Flamme der Freundschaft

Völkerfreundschaft und internationale Solidarität waren nicht nur Worte für die Jugendlichen im Mansfeld Kombinat und beide Seiten pflegten die Freundschaft mit Einladungen zu Besuchen zu denen auch hochrangige Gäste geladen wurden. So hatten Jugendbrigaden des Bergbaus Kontakte zu sowjetischen Fliegerkosmonauten.

Mir selbst unvergesslich ist eine Begegnung mit Meliton Kantaria 1975 während des „Festivals der Freundschaft“ zwischen der Jugend der UdSSR und der DDR in Halle und in Eisleben. Meliton Kantaria war der junge Sergeant, der 1945 für das berühmte Foto das sowjetische Banner auf dem Reichstagsgebäude in Berlin gehisst hatte. Der bei meiner Begegnung mit 55 Jahren noch junge Mann erzählte spannend aus seinem Leben und von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg bis zur berühmten, im Foto festgehaltenen Szene auf dem Dach des Reichstagsgebäudes.

Die „Flamme der Freundschaft“ war 1973 eine Bewegung der Jugend des Mansfeld Kombinates zur Vorbereitung auf die X. Weltfestspiele. Am 3. Oktober 1974, wenige Tage vor dem 25. Jahrestag der Gründung der DDR, wurde auf dem Platz der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft in Hettstedt, einer Nachbarstadt Eislebens, der 15 Meter hohe Obelisk „Flamme der Freundschaft“ eingeweiht. Weithin verkündete dieses Monument: Hier wird in den Betrieben des Mansfelder Landes mit sowjetischem Erdgas gearbeitet, das einmal mehr die sozialistische ökonomische Integration und brüderliche Zusammenarbeit symbolisiert.

Dieser Energiewechsel war für die Betriebe – die Kupfer- und Silberhütte, die Bleihütte, der Elektrobetrieb und das Walzwerk – von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Das sowjetische Gas besteht praktisch nur aus Methan ohne Beimischungen. Wegen seiner Geruchlosigkeit wurde es odoriert, um eventuell austretendes Gas wahrnehmen zu können. Das Gas war frei von Schwefel und war besonders geeignet für den Einsatz in metallurgischen Prozessen im Walzwerk. Der Gaseinsatz führte zur Verminderung der Umweltbelastung, bspw. zum Wegfall vagabundierender Gase aus der Generatorgaserzeugung und Ableitung in das Flüsschen Wipper, und die schwere Arbeit des Bedienpersonals fiel weg. Auch konnte Hettstedt mit mehreren Wohnkomplexen an das Erdgasnetz angeschlossen werden.

Was ist aus dem Mansfeld Kombinat und seiner Berg- und Hüttenarbeiter geworden? Das Kombinat hat das gleiche Schicksal wie die anderen Großbetriebe der DDR getroffen. Da das Sanieren wohl scheiterte – nach offizieller Lesart – erfolgte das Filetieren durch ausländische Heuschrecken und Stilllegung 1990. In der jungen Welt vom 20. Mai 2011 schreibt Helmut Höge vom Freitag ab. So heiße es dort in einer Reportage aus dem Jahr 2000 über diese Region: „Noch nie in der 800-jährigen Bergbaugeschichte war das Gebiet so tot wie heute. Junge Leute verlassen die Stadt, gehen über den Harz in den anderen Teil Deutschlands. In manchen Monaten bis zu 50 %.“

Wer heute, 14 Jahre später, das Mansfelder Land besucht, trifft dieselben Verhältnisse an. Dennoch bleibt zu hoffe, dass Traditionen, Erinnerungen und Erlebnisse nicht vergessen gemacht werden können. Können sie auch nicht mehr in dem einstigen Maße gepflegt werden, leben sie weiter. Sie werden weitergegeben an Kinder und Kindeskinder. Einmal Erfahrenes über die russische und sowjetische Geschichte, die Sprache, Kultur, Musik das Leben und das durch den Faschistischen Krieg erlebte Leid der Völker der Sowjetunion und Russlands kann man nicht per Anweisung und Handreichungen vergessend machen.

Der Obelisk „Flamme der Freundschaft“ war zu DDR-Zeiten zu einer traditionellen Kundgebungsstätte geworden. Hier waren u.a. zum III. „Festival der Freundschaft“ die Freunde verabschiedet worden, die zum Bau der Gas-„Trasse der Freundschaft“ delegiert worden waren. Nach der Wende 1989/90 verfiel das Denkmal zusehends. 2006 gründete sich ein Förderverein zu seiner Erhaltung und macht seit jeher auf die Bedeutung des Einsatzes des sowjetischen Erdgases für die Region aufmerksam.